近期,西北民族大學生物醫學研究中心食品生物技術團隊在國際學術期刊Food Bioscience(農林科學2區TOP期刊)發表了題為“Microbial dynamics and metabolic changes during Qula fermentation from skimmed yak milk”的研究論文,該研究建立了曲拉發酵過程中微生物組成與代謝產物之間的相關性,揭示了微生物群落和代謝通路對曲拉風味形成的重要作用。

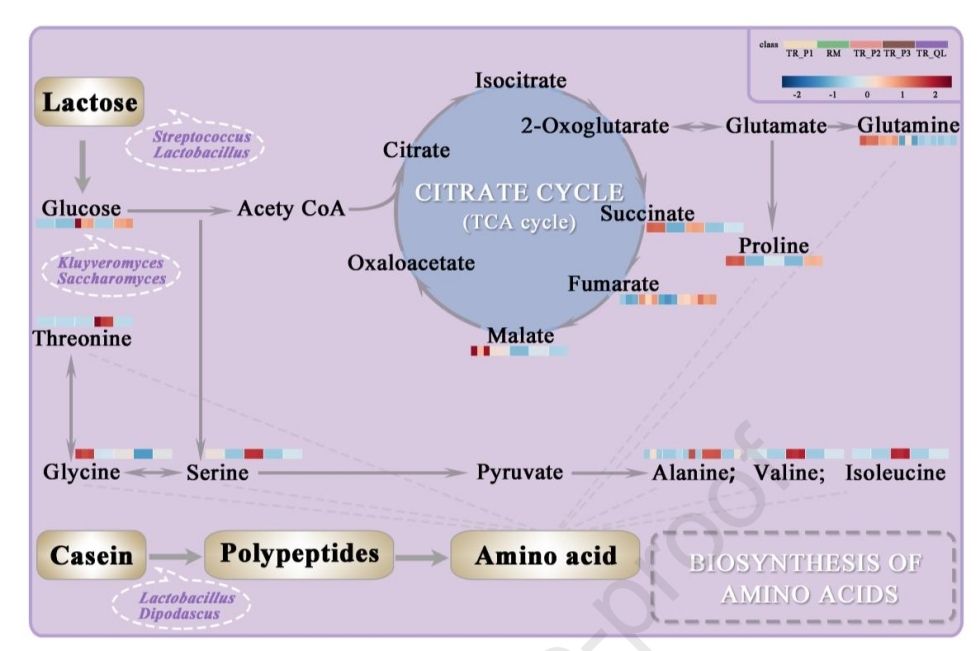

研究運用16S rRNA 基因的高通量測序和非靶向代謝組學建立了曲拉發酵過程中微生物組成與代謝產物之間的相關性。結果顯示,未發酵的牦牛乳(RM)表現出最高的細菌多樣性,而發酵 8 小時(TR_P2)的樣品中細菌相對豐度最低;干曲拉(TR_QL)中真菌多樣性最高。代謝組學分析鑒定出 65 種差異豐度代謝物 (p 值<0.05,VIP≥1)貫穿5個發酵階段,包括有機酸、類脂分子、有機氧化合物等。“氨基酸的生物合成”和“纈氨酸、亮氨酸和異亮氨酸的生物合成”途徑與 TR_P2 密切相關,是曲拉品質形成的關鍵時期。微生物組成與代謝的相關性表明微生物群分屬鏈球菌屬、乳桿菌屬、克魯維酵母屬、酵母菌屬和雙足囊菌屬5個核心屬。本研究首次全面探究了曲拉發酵過程中的真菌動力學特征,以及生產過程中相關代謝產物與細菌菌群之間的關系來闡明不同微生物對曲拉風味的影響。

生物醫學研究中心食品生物技術團隊劉紅娜教授為論文通訊作者,碩士研究生梁曉琳為論文第一作者。該研究得到中央高校基本科研業務費專項資金(31920240098)的支持。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.fbio.2025.107141